「もしかして妊娠したかも?」と感じたときに、多くの方が最初に手に取るのが妊娠検査薬です。

ただ検査薬を使うタイミングが早すぎると正しい結果が出ないことも。

助産師きみ

助産師きみ今回は妊娠検査薬を使うべきタイミングや正しい使い方、注意点などを助産師の視点から解説したので参考にしてください。

妊娠検査薬の仕組みとは?

妊娠検査薬は、尿中のhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)というホルモンの有無を検出することで妊娠の可能性を判断します。

hCGは受精卵が着床すると分泌が始まり、日を追うごとに増えていきます。

妊娠検査薬はいつから使える?

一般的な市販の妊娠検査薬は、生理予定日の1週間後から使用できるものが多く販売されています。

これは生理予定日から1週間後にはhCGの分泌が十分に増えており、正確な結果が得られやすいためです。

また早期妊娠検査薬(フライング検査薬)と呼ばれるものは、生理予定日の数日前から使用できるものもあり。

これらは通常の検査薬よりもhCGの感度が高いため、より早く妊娠の有無を知ることが可能です。

助産師きみ

助産師きみただしhCGの分泌量には個人差があるため、早い時期の検査では陰性が出ても、実際には妊娠しているケースもあります。

その場合は数日後に再検査すると良いでしょう。

早すぎる検査(フライング検査)にはリスクも

妊娠検査を急ぎすぎると、以下のような問題が起こる可能性があります。

- 偽陰性の可能性

妊娠していてもhCGの量がまだ少なく、検査薬が反応しないことがある。 - 化学流産の発見

着床したものの、その後流産してしまう「化学流産」を知ってしまい、精神的な負担となることがある。 - 不安が増す

フライング検査で陰性だった場合、「妊娠していないのかも?」と不安になり、必要以上にストレスを抱えてしまう。

助産師きみ

助産師きみ正確な結果を知るためにも、生理予定日から1週間後を目安に検査するのが最も確実です。

妊娠検査薬の正しい使い方

妊娠検査薬の使い方はシンプルですが、誤った方法で使用すると正しい結果が得られないことも。

基本的な使用方法を確認しておきましょう。

hCGの濃度が最も高くなるのは朝の尿です。

特に検査が早い段階の場合は、できるだけ朝一番の尿で試すと正確な結果が出やすくなります。

検査薬ごとに判定時間や使用方法が異なるため、事前に説明書をよく確認しましょう。

検査薬には「尿を直接かけるタイプ」と「尿に浸すタイプ」があります。

どちらの場合も適量を守らないと、正しい判定ができないことがあります。

判定時間内に結果を確認し、それ以降に現れた線は無効となる可能性があります。

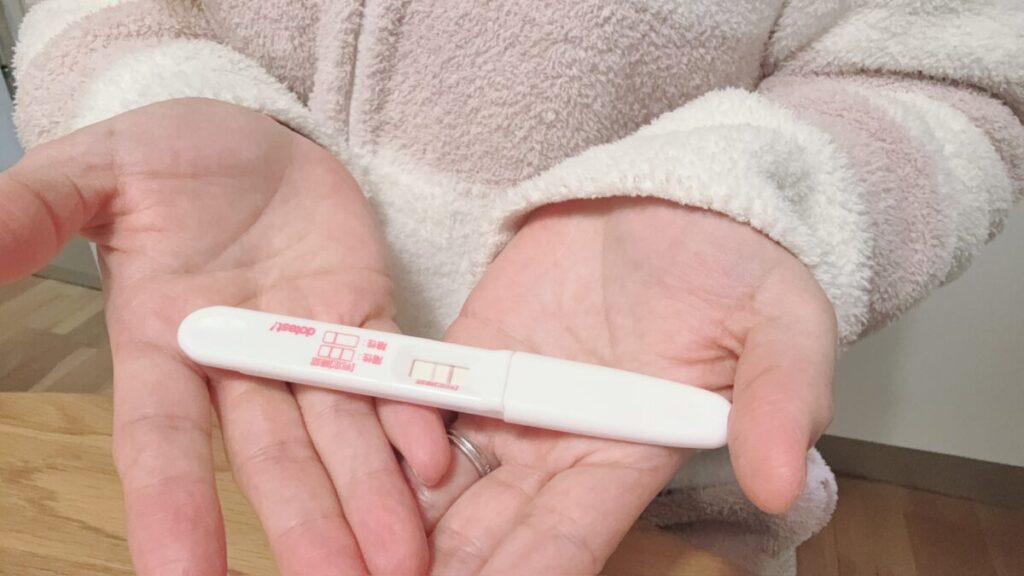

妊娠検査薬の線の見方

妊娠検査薬の判定窓には、陽性の場合「線」が現れますが、その濃さや薄さによって判断に迷うことがあります。

助産師きみ

助産師きみ下記に妊娠検査薬の見方をまとめたのでチェックしてみてください。

はっきりとした濃い線

妊娠している可能性が高いと考えられます。

hCGの濃度が十分に高まり、検査薬がしっかり反応している状態です。

うっすらとした薄い線

薄い線が出る場合でも、hCGが検出されているため妊娠の可能性はあります。

ただし検査時期が早すぎるとhCGの量が少なく、線が薄く出ることも。

助産師きみ

助産師きみもし薄い線が出た場合は、2〜3日後に再度検査してみると、よりはっきりとした結果が得られます。

線がまったく出ない・誤判定

判定窓に何も表示されない場合は、検査薬が正しく機能していない可能性があります。

尿の量が少なすぎた、時間を守らなかったなどの原因が考えられるため、再度正しく検査してみましょう。

妊娠検査薬で陽性・陰性が出たときの対応

妊娠の確定診断は超音波検査で行われ、胎嚢(赤ちゃんが入る袋)が確認できるのは妊娠5〜6週頃です。

すぐに受診してもまだ確認できない場合があるため、生理予定日から2週間後を目安に受診すると良いでしょう。

もし2週間以上生理が来ない場合は、婦人科で診察を受けると安心です。

さいごに。助産師から伝えたいこと

妊娠検査薬は「生理予定日の1週間後」から使うと正確な結果が得やすくなります。

早期検査薬を使えばもう少し早い段階で試せますが、正確性に欠けることもあるため注意が必要です。

また検査のタイミングや使い方を守ることで、より信頼できる結果を得ることができます。

助産師きみ

助産師きみ妊娠が分かったらできるだけ早めに産婦人科を受診し、適切なケアを受けることが大切ですよ。

自分の体の変化を丁寧に確認しながら、安心して妊娠生活を迎えましょう。